ニュースレター

〈JUN’s letter〉AI時代を生き抜くケアマネの真価:「言葉にできないニーズ」をキャッチする専門性

AI技術の進化は、ヘルスケア分野、特にケアマネジメントの領域において、標準的な業務の効率化に貢献する可能性があります。しかし、単にデータテーブルの上でサービス提供のシフト調整を行うだけであれば、それはAIに丸投げしても済む仕事になってしまうかもしれません。

在宅医療や介護の現場で、ケアマネジャーに求められる真の専門性とは、AIには代替できない「その人の言葉にできないニーズをキャッチすること」。利用者様やご家族の感情、価値観など、表に出にくい部分に寄り添い、うまく言葉にできない「モヤモヤ」を対話を通じて少しずつ言語化していくプロセスが、今後ますます重要となります。

この高度なアセスメントの先に、初めてその人のニーズに真にマッチした「選択肢」を提供できるようになります。もし、提供するメニューの中にニーズに合致するものがなければ、それは「私たちの限界」の中でその人の生活を継続させているに過ぎません。特に公的給付が絞られていく傾向にある現代において、本人のQOL(生活の質)を確保するためには、地域のインフォーマルな資源をいかに活用できるかが大きなカギを握ります。データ分析だけでは見つけられない、地域に埋もれた資源や人との繋がりを見つけ出し、活用する力は、ケアマネジャーの高度な専門性の一部です。

この一連のケアマネジメントのプロセスは、利用者様の「人生計画」そのものを描く行為であり、改めてACP(人生会議)そのものであると言えます。この視点は、訪問診療、訪問看護、訪問介護、施設介護といったすべての多職種に共通して求められるべき本質的な価値観です。

したがって、ケアマネジメントの未来を考える上で、政策立案者やテック界隈の人々は、このケアマネジャーの人間的な洞察力と実行力に基づいた高度な専門性を、正しく、そしてきちんと評価する必要があります。

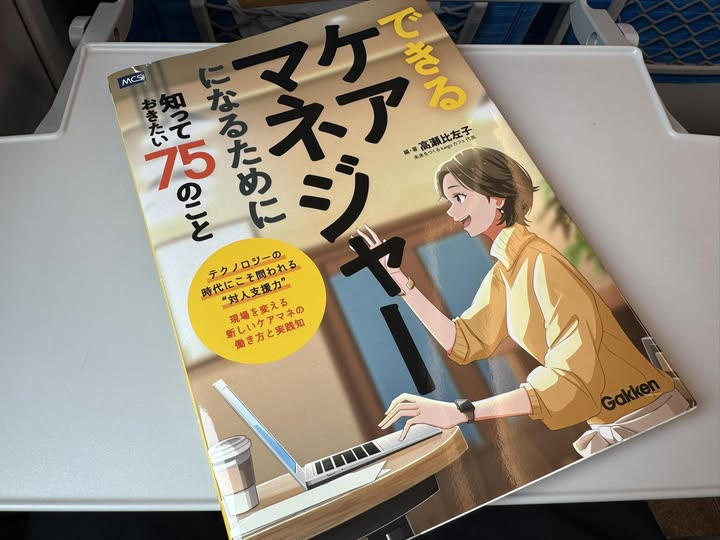

【専門性を深めるための一冊】 未来をつくるKaigoカフェを主宰し、自身もケアマネジャーである高瀬比左子氏の著書『できるケアマネジャーになるために知っておきたい75のこと』は、この高度な専門性を見つめ直す上で示唆に富む一冊です。本書は従来の「ケアマネ本」とは一線を画す内容であり、基本的な知識を押さえつつも、ケアマネジメントとケアマネジャーの未来を拓くものであり、ケアマネジャー以外の在宅多職種にもぜひ読んでいただきたい一冊です。

ケアマネジメントがACPそのものであるという視点は、多職種連携においてもお互いの役割を見直すきっかけになります。在宅医療における意思決定支援の具体的な課題や、多職種が果たすべき役割について、さらに詳しく探求してみませんか?

できるケアマネジャーになるために知っておきたい75のこと

高瀬比左子 (著, 編集)